|

|

| |

||

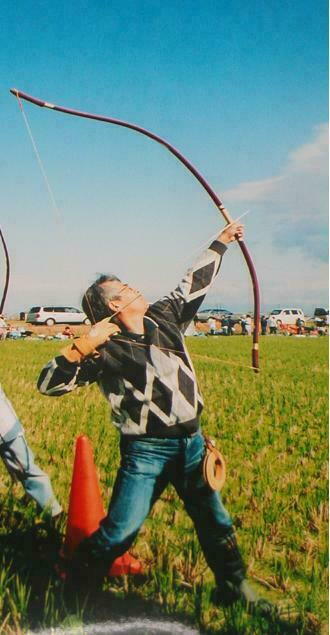

尋矢の射方にはいろいろあるが通常

両足を揃えて立ち、矢の射角をきめて 弓 は僅かに伏せ、体をそり気味に後ろに 倒 れるごとく、大きく切り放す心得が大切 で す。 矢の射角、すなわち角度は遠矢弓(附下

の詰まったもの)では、44度、的弓は42

、3度に射かける心得である。附下の短

い弓は、矢をせり上げるといわれている が、現実には逆である。 弓の附をさげて、矢を送り出す力を大

きくプラスした。矢はその力を受けて、そ の射かけた角度に添って平行線と直線 と を保持して飛翔を行う。これが日本の弓 の特徴であり、弓と矢の構造の和であり 妙といえる。すなわち、附下の短い弓は 矢の飛行の直線距離が長く続き、附下 の長い弓は直線距離が短い。 いずれの場合でも、矢は弓から送り出

された直線距離を越えて、飛翔に変わ る この時多少不安定な変化を生じやす い。 これが矢の構造上最も重要な点であ る。 弓の働き、矢の働きとの関係、いわゆる 総体的な釣り合いの和を得て初めて矢 は安定した、すなわち継ぎ目の無い飛 翔 に変わるのである。 |

このような場合に限って、矢は真直ぐに空中をすべる(通常は伸びるという)ようにわずかに昇っていく。この上昇する量が遠矢弓では一度、的弓では二、 三度と目測できる。これを加算して最高 角度四十五度に射るのである。 附下の長い弓は、矢の飛行の直線距離が短い。さらに急角に上昇する働きを与えている。したがって急角に落ちることになって、矢を遠距離に送ることは出来ない。しかしこれは自己の射術、弓の働き、矢の働きの三者調和を得てのことである。射流しは矢が、大空に向かって吸い込まれるように飛んでゆく。 実に爽快そのものである。 古来射手は射貫物など、太矢、重矢を射て自己の弓勢をためし、遠矢など 細矢、軽矢を射て矢ぶり、矢わざをためしたという。 作者はこれらを見聞し、また自ら行うことによってはじめて弓の性能、矢の性能をしることになるであろう。両者とも欠くことのできない重要性を持っている。 |

|

矢師 曽根正康著 「弓矢の話」より抜粋

|

||